追尋與探索-土豆鳥

生態與農村共生

緣起於2019年冬天,我們懷著無限的好奇與期待,踏上了探索小辮鴴的旅程。每年秋末至翌年春季,這些飛越千里的小小身影悄然造訪台灣,卻留下了許多未解的謎團。

每年由多樣性生物研究所與雲林縣野鳥學會舉辦的小辮鴴普查(土豆鳥大集合)進行數量的統計,而牠們的冬季行為及源自何方,仍是個神祕的故事。

牠們靜靜棲息在綿延的田間。台灣近九成的小辮鴴聚集在農業重鎮雲林,尤其以「土豆之鄉」元長鄉為最多。這片土地如何吸引遠方而來的牠們,成為我們田野調查的起點。自2019年11月起,我們深入雲林這片糧倉,展開了這場充滿挑戰與希望的旅程。

關於小辮鴴在台灣的活動模式,至今有兩種說法:一種認為牠們是日行性鳥類,夜間休息;另一種則認為牠們會在夜間覓食。由於相關研究的缺乏,這一物種在台灣的行為仍有待探索。為了揭開這個謎團,我們的團隊進行了日夜間的連續觀察,涵蓋滿月、無月光等多種環境,並於來年重複驗證觀察結果。

展開充滿未知的田野調查之旅

起初,對於小辮鴴的習性並不熟悉,騎著機車穿梭於農田小徑,四處尋找牠們的蹤跡。發現後,我們躲進車內觀察,若牠們飛離,便繼續追蹤。

烈日的反射與夜幕來臨後的昏暗帶來了不少挑戰,使得觀察和追蹤變得更加困難。

北返前,在田野間細數著這些聚集的小土豆。看到上千隻小辮鴴集結在田野中起飛的壯麗景象,我們的心跳彷彿與牠們的翅膀拍打聲一同律動。

那一刻,心中充滿了無法言喻的激動,這不僅是一場觀察,更多的是與大自然的一場靈魂對話。

堅持、不畏艱難、毅然前行

在寒風刺骨的夜晚,東北季風呼嘯,或寒流來襲的日子裡,經歷了無數次的探尋與觀察,這條從無到有的探索之路歷時三年,終於讓我們對小辮鴴在台灣的度冬習性及棲地有了初步的認識。 過程中,我們發現,一些農民以為小辮鴴會破壞農作物,因此驅趕牠們。

其實,小辮鴴以蚯蚓、昆蟲、蠕蟲及螺貝為食,不會破壞農作物,牠們的存在,宛如大自然與人類之間的一座橋梁,可能在推動友善農業的過程中扮演著關鍵角色,為當地帶來精緻經濟與國際生態發展的契機,也提醒我們珍惜這片土地上的共生關係。

每年冬季總有無數觀鳥者與生態攝影者特地前往雲林尋找牠們,渴望與小辮鴴相遇,感受牠們在自然中自由翱翔的純粹與美麗。

經過三年的堅持,讓我們有了全新的發現,小辮鴴主要在夜間覓食,還會利用人工光源(如:路燈)輔助。

這項研究背後,蘊藏著更深層的期望---讓更多人認識並珍惜這些飛越千里而來的生命。透過牠們的故事,我們希望推動雲林的友善農業、推廣生態教育、並促進鄉村生態旅遊的可持續發展。創造與實現鳥類、經濟、人類與環境之間和諧共榮的未來。

使命與挑戰

2023年,我們邁入了新階段,開始進行小辮鴴的繫放與衛星追蹤。這不僅為了驗證人工觀察的準確性,更深入探究了小辮鴴在台灣度冬期間的行為模式、棲息地選擇、遷徙路徑及牠們神秘的繁殖區來源。

這項研究背後蘊藏著我們更深層的期望---讓更多人認識並珍惜這些飛越千里而來的生命。我們希望透過牠們的故事,推動雲林的友善農業、推廣生態教育,並促進鄉村旅遊的可持續發展。創造與實現鳥類、經濟、人類與環境之間和諧共榮,是我們的始終堅守初心。

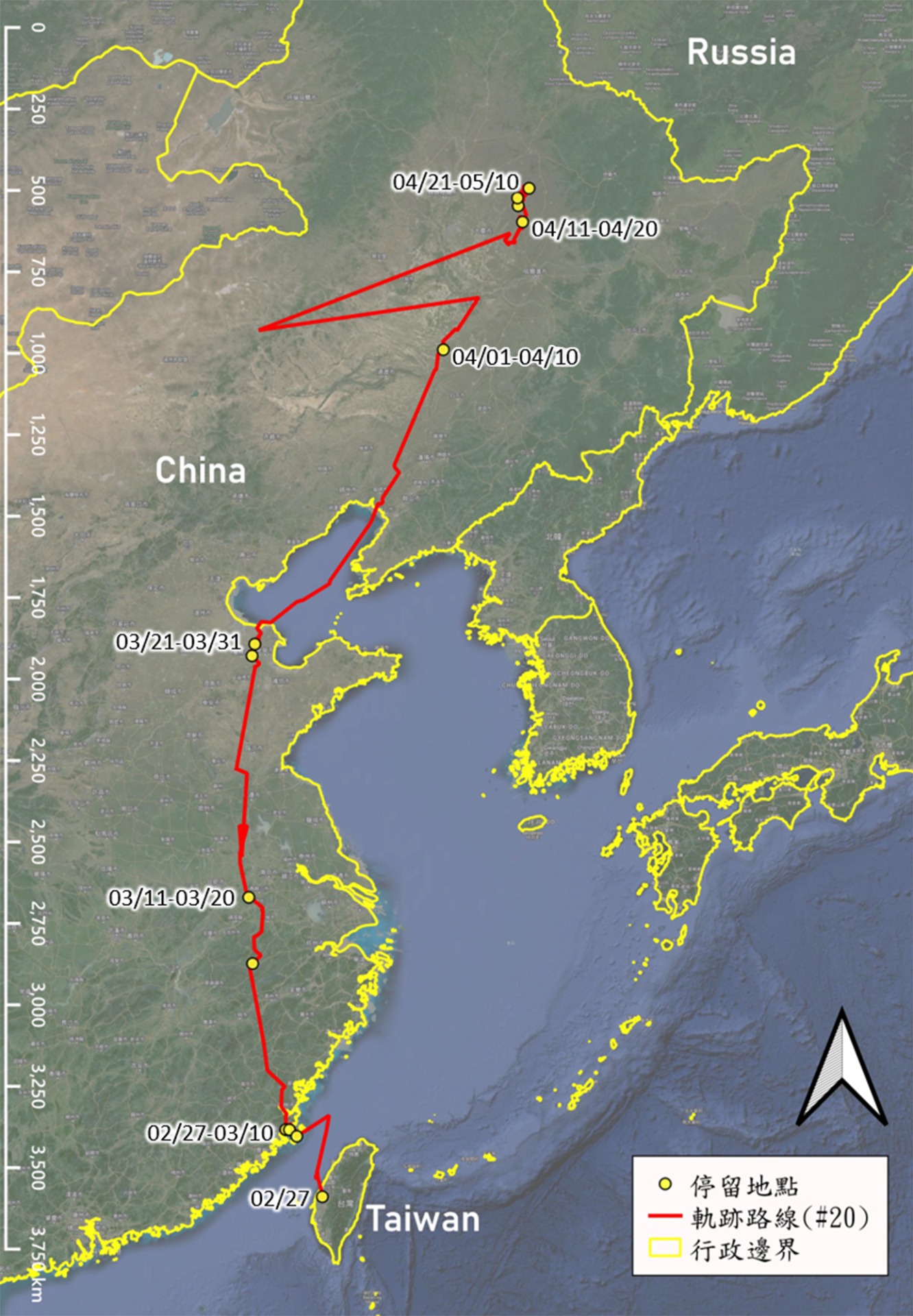

這場邂逅發生在2024年1月29日的夜晚,我們與所有孩子當中遷徙距離最遠的---小土豆相遇,2月27日夜晚,牠從雲林縣二崙鄉三合村啟程,翱翔於夜空,最終從彰化縣芳苑鄉出海,離開了這片島嶼。

憑藉著天性驅動,不畏艱難,跨越遼闊的臺灣海峽,展現出為了繁衍後代無比勇氣與堅韌,這些飛行者用翅膀丈量海天,挑戰自然的極限,只為了將生命延續。翌日清晨,牠安全的著陸於中國福建省福州市福清市。從此,牠展開了一段在中國境內的內陸遷徙旅程。

2024年4月,迎來一個令人振奮的消息,小土豆勇敢飛越了6,840公里,歷經二次跨海遷徙(台灣海峽與渤海)順利返回繁殖區-黑龍江省拜泉縣。

隨著春季來臨,候鳥們準備遷徙回到繁殖區,這是一段充滿未知與危險的旅程,有些不幸墜海、迷失方向,甚至成為猛禽的獵物。

這些繫放的小辮鴴如同我們的孩子,看著牠們跨海遷徙,我們既擔心牠們的安危,也對牠們為繁衍所展現的生命力深感欽佩,我們守在電腦前徹夜未眠,直到牠們安全著陸,懸著的心才得以放下。

追尋之旅

2024年5月,我們啟程前往這片遙遠的土地,實地觀察小土豆在繁殖區的行為模式,踏上陌生的國度,尋找最熟悉的身影。

滿懷喜悅與忐忑,心情複雜。喜悅在於從未想過有一天能親自踏上小辮鴴的繁殖區,但面對未知和是否能順利找到小土豆,讓人期待與不安。

機場熙熙攘攘,人們有的為生活奔波,有的為工作操勞,也有些人終於盼到歸鄉的時刻。我們的心跳隨著飛機的高度逐漸降低而加快,當雲層逐漸散去,中國東北的土地映入眼簾。不禁想像小土豆那小小的身軀,如何一次次勇敢的拍打著翅膀,飛越渤海,來到這片遙遠的繁殖地。

在一望無際的田野,彷彿置身於一幅無限延伸的綠色畫卷中,清新的空氣中彌漫著泥土的芬芳,讓人心曠神怡。天空湛藍、晴空萬里,陽光明媚的灑落在金黃的田野上,為大地披上一層金色的光環。在不遠處的小山坡上,時逢春耕,感受到季節的轉變和生命的律動,農人們駕駛著耕耘機,在勤勞的身影中,農地與自然景色融合在一起,展現出大地的生機與活力。這是一幅富有生命力、充滿活力的農村景象,感受到大自然的奇妙與美好。

這片土地蘊含著無盡的農作物,玉米是主角,水稻是配角,它們為這片土地增添了生機和活力。站在這裡,深深感受到大自然的偉大和人類與自然和諧相處的美好。此時的氣溫介於4度到16度之間,生命依舊在繁衍蔓延。想像著小辮鴴在這片土地上悠遊翱翔的快樂,並且築巢、孵蛋、孕育下一代的溫馨景象,彷彿是大自然對生命的賜予和祝福,讓人不禁為之動容。

我們背著望遠鏡,輕柔的踏著腳步,在這片靜謐的田野上尋找著小土豆的蹤跡,越過一條泥濘的小溪,攀爬上不遠處的小山坡,一步一步向上攀爬,直至到達山頂。俯瞰整個田野,眺望遠方,迎來更加廣闊的景色。身處高處,感受到微風輕拂,空氣清新而怡人,彷彿置身於大自然的懷抱中,感受著她的溫柔。

即使夏季已經來臨,高緯度地區吹拂的風仍然夾帶著冰冷的寒意,每當風吹過,總讓人感到一陣寒慄,彷彿冬日的冷冽從未真正遠去。然而,晝長夜短的環境迫使我們與時間賽跑,每日凌晨三點出門,直到深夜才歸。

在這高處,靜靜等待,期待著能夠發現小土豆的身影。我們用望遠鏡仔細搜索每一處,希望能夠捕捉到牠們的活動蹤跡。這是一段寧靜而神奇的時刻。忽然間,一陣熟悉的鳴叫聲在寧靜的田野中迴響,兩個身影從天而降,輕盈的降落在農田裡,內心的喜悅不斷湧上,隨著這熟悉的聲音,等待已久的訪客終於到來。

透過望遠鏡觀察後,確認正是要尋找的目標---帶有衛星追蹤器足旗編碼20號的小土豆!雀躍的同時也保持著小心翼翼,心情如同看到親人般的興奮,這些小辮鴴是我們的研究對象,而我們更像是牠們的守護者,必須小心呵護,以免驚擾了"孩子們"。於是,回到農田邊,架起設備,細細觀察著牠們的一舉一動。

在這片地廣人稀的區域,成功尋見了我們的小土豆,當下的激昂情緒席捲而來,心中更多的是深深的悸動與感動。

這四個多月來,我們每一天都專心觀看著牠的動態,擔心著牠的安危,就像是父母對待自己孩子的憂心,期待今年冬季再次見到小土豆熟悉的身影。

對於這些候鳥來說,每一次的遷徙都是一趟偉大的冒險,是生命的循環與萬物的延續的象徵。

農業部生物多樣性研究所-自然保育季刊第128期